Les Promises

Hôtel Adlon, Berlin – wikimedia

Grangé Jean-Christophe. Les Promises. Albin Michel, 2021.

Berlin, été 39, des épouses de dignitaires nazis sont sauvagement assassinées. L'enquête échoit à Beewen un officier de la Gestapo auquel on n'accorde que peu de moyens : ces meurtres doivent cesser mais, surtout, rien ne doit filtrer. Ses premières investigations le conduisent vers un psychiatre, confident de ses Dames; il se montre si concerné qu'il va épauler le gestapiste avec une consœur qui dirige un asile psychiatrique.

Un jour, Robert Ley, le Führer du Front allemand du travail, avait dit : « Nous allons maîtriser à ce point l'espace mental des Allemands qu'il ne leur restera plus comme moment de liberté que le rêve. » La réalité avait dépassé ses espérances puisque même les rêves, Simon pouvait en témoigner, étaient totalement infectés par le nazisme.

p. 101

Ce thriller policier, bien qu'il se veuille historique, met en avant des anecdotes plutôt que la complexité du Troisième Reich. L'auteur se saisit notamment des possibles débuts de Himmler dans l'élevage de poulets pour traiter de l'eugénisme (Lebensborn et élimination des populations indésirables) et des exécutants, comme le Dr. Mengerhäusen dont le patronyme évoque celui de L'ange de la mort.

Après avoir éliminé successivement les suspects, le trio d'enquêteurs mène une action héroïque… qui libère le lecteur.

Site de l'éditeur

Prendre la pose

Suite à sa découverte des célèbres statues gothiques de la Cathédrale de Naumburg, Günter Grass écrit un récit qu'il destine d'abord à ses Pelures d'oignon. Cette autobiographie, dans laquelle il révèle son engagement dans la SS, présente les diverses couches qui nous constituent en tant qu'humains.

Finalement non retenu, ce chapitre est publié en 2022, à titre posthume. Ce récit bref, dans l'expression baroque propre à l'écrivain, nous met face à notre propension à nous créer des histoires. Comprendre cette statuaire des donateurs de l'édifice de Saxe-Anhalt, est ambigu. Leur qualité en fait un trésor « intemporel », qui est donc sujet à toutes les interprétations, en particulier les statues du magrave Ekkehard II et de son épouse Uta, restés sans descendance. L'idéologie völkisch et l'État des ouvriers et des paysans – la DDR – ont ainsi cherché à s'approprier la figure énigmatique d'Uta.

Les personnes qui tiennent la pose en public pour recueillir de l'argent seraient-elles les successeurs des modèles de Naumburg, et à ce titre, auraient-elles plus à nous dire sur notre époque ? Telle est la question qui pourrait avoir inspiré à Grass ce texte.[…] le margrave appuyé sur son épée, et à côté de lui son épouse a toujours l'occasion de discerner, au-dessus de son col relevé, toutes les menaces du temps présent, les terreurs du passé et l'effroyable avenir.

p. 68

Site de l'éditeur

Les midis de culture, Radio-France

La petite-fille

Frontière de la Bahnhof Friedrichstrasse, 1989 – Wikimedia

Schlink Bernhard. Die Enkelin. Diogenes, 2021.Er verstand erst recht nicht, dass ich auch sonst nicht in die DDR fahren wollte. Ich will jetzt auch nicht in die neuen Länder fahren. Nicht wegen schöner Bilder und Erinnerungen, die ich retten, und auch nicht wegen hässlicher, die ich meiden wollte. Ich habe kaum Bilder, und so soll es bleiben. In der DDR gab es Stadtpläne von Berlin, Hauptstadt der DDR, auf denen Westberlin nur ein großer weißer Fleck war, eine Terra incognita. Das ist die DDR mit meiner Flucht für mich geworden: ein großer weißer Fleck, eine Terra incognita. Sie gehört erforscht, aber ich habe daran kein Intéresse.

S. 92-93

La partition de l'Allemagne, puis l'unification influencent durablement la société en modelant la pensée des citoyens. Des événements qui permettent à Bernhard Schlink, qui affectionne les récits inscrits sur le temps long, de développer les questions de la transmission entre générations et l'articulation entre parcours de vie et expériences individuelles.

Dans Die Enkelin, édité en français sous le titre La petite fille, l'auteur accentue la question de la transmission en thématisant l'absence du lien intergénérationnel. L'extravagance de son récit permet à Schlink d'illustrer les conséquences de la partition tant pour l'Allemagne occidentale que pour les «nouveaux Lander».

Lire plus…

Lire plus…L'après-exil

Miroir du Roman du frère, le récit autobiographique reprend les années de formation de Georges-Arthur Goldschmidt. S'agissant de son existence propre, l'auteur accentue l'intériorisation du traumatisme de l'exil.

Le temps de la rupture est fait de gestes aussi insignifiants que la fermeture d'une porte, mais dont l'accomplissement reste à jamais gravé dans la mémoire. Souvent il s'accompagne de l'abandon de la langue maternelle. L'exilé et l'idiome de l'enfance vivront alors deux chemins différents. Investi dans l'enseignement de l'allemand, Goldschmidt retrouvera une langue dont il s'est dissocié pour s'intégrer en France.En soi, tout est comme toujours, sauf que l'on constate soudain que l'on emporte sa langue avec soi, qu'on l'a désormais en soi et derrière soi, mais ni autour ni devant soi.

p. 17

Lire plus…

Le chemin barré

Il avait son ascendance en horreur; pourquoi n'avait-il pas le droit d'être comme les autres Allemands ? Il se serait mis en rang et sentait déjà les bords de la culotte courte sur ses cuisses nues. Il sentait la tension qu'il y aurait eu en lui lors des sorties au plus profond des grandes forêts. Il aurait dormi sous la tente. Tout cet avenir qu'il portait en lui se développait sans lui, chaque seconde en demeurait nulle et non avenue. Ce qui aurait dû être restait manqué, entassé et inaccompli. Enrôlé dans un groupe, il n'aurait plus eu besoin de se chercher, mais maintenant, il était sans attache et ne pouvait se projeter dans aucun futur. Il savait qu'il était interdit de séjour et pourtant il n'en ressentait rien au fond de lui-même.

Le chemin barré – p. 30

Lire plus…

Les irresponsables

Grand connaisseur du nazisme, Johann Chapoutot révise certains raccourcis sur l'arrivée de Hitler au pouvoir. Se faisant, il rappelle que l'histoire est tributaire des sources et de la manière de les organiser. Bien que reposant sur des faits, cette interprétation n'est pas univoque. Elle suppose un esprit critique dont l'auteur attend qu'il soit enseigné largement. C'est une condition essentielle pour éviter la confiscation de l'histoire à des fins politiques.

Si la Grande Guerre a enseigné aux civilisations qu'elles sont mortelles, la fin de la République de Weimar a montré que la démocratie est périssable.

p. 19

Lire plus…

Stranger in My Own Country

En écho à son livre sur l'identité, le positionnement de Munk vis-à-vis de l'Allemagne est déstabilisant. Autant il analyse aujourd'hui la place donnée aux identités comme destructrice des démocraties, autant son vécu de Juif en Allemagne l'incline à blâmer la politique du pays dans lequel il est né et il a grandi.

Aujourd'hui le politologue a trouvé à New York un lieu où il se sent respecté dans sa complexité.

Lire plus…New York is defined by its newcomers much more than by its natives.

Yascha Mounk

Germania

Tout était rationné dans le pays, mais les exemplaires de Mein Kampf abondaient. On pouvait se procurer le sinistre traité politique par dizaines.

p. 51

Un polar inspiré de journaux tenus par des habitant·e·s de Berlin pendant le printemps 1944.

Les habitants du quartier s'étaient rassemblés devant l'église. Dans quelques instants débuterait l'office des laudes. Vogler perçut les regards en coin qu'on lui jetait. Des passants firent le salut hitlérien en le voyant. Il avait le sentiment qu'un fossé le séparait de ces gens. Après toutes les horreurs qu'il avait vues, il ne se sentait plus à sa place au milieu de ce semblant de normalité. L'image idyllique de sa patrie qu'il avait cultivée au fond de son esprit pendant ces années de guerre à l'étranger ne correspondait pas à la réalité. Ses compatriotes n'étaient pas aussi héroïques qu'il avait voulu le croire. Il ne voyait ici que des créatures ignares qui ne se préoccupaient que de leur misérable vie. Avait-il vraiment combattu pour eux ? Pour ces vieillards aux joues creusées, pour ces femmes aux hanches trop maigres qui flottaient dans leurs jupes trop larges ? Un malaise l'envahit. Qu'est-ce qui distinguait au juste la fière race germanique des pauvres hères qu'il avait vus en Pologne et en Russie ? On lui avait injecté une trop grosse dose de réalité ces derniers mois. Il savait qu'il ne supporterait pas longtemps de rester ici.

p. 101

Site de l'éditeur

Les démons de Berlin

Les circonstances troubles dans lesquelles le Reichstag a été incendié la nuit du 27 au 28 février 1933 laissent une grande marge d'imagination à l'auteur pour son roman dans le Berlin des années brunes. Si vaste, que la trame y perd en crédibilité… Moins anecdotique que l'affaire Geli Raubal, cet embrasement, qui préfigure celui de l'Allemagne, est ainsi réduit à un fait divers.

La mémoire des hommes est un témoin trompeur, qui manipule et réécrit sans cesse le passé, l'adaptant au présent, le faisant ployer en fonction du désir du moment. Les faits trop douloureux, trop décevants ou inconvenants sont poncés dans le souvenir jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection : suffisamment lisses pour cesser de blesser, modelés sur l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Mais ceux qui imaginent que la vérité disparaît font erreur.

p. 328

Site de l'éditeur

Heidelberg, en été

Photo de Joshua Rondeau – Unsplash

À Heidelberg vingt ans après y avoir étudié, Emma est à la recherche de repères : dans quel immeuble logeait-elle ? Cette quête l'empêche d'assister au colloque qui l'a fait revenir. Accablée de chaleur estivale la narratrice éprouve à nouveau cette impression d'oppression qu'elle éprouvait à l'écoute de sa logeuse et de sa fille Magdalena, le récit répétitif de l'abandon de Koenigsberg devant les forces soviétiques dans les derniers mois de guerre.La violence et la haine qu'évoquait ma logeuse m'étaient donc insupportables. Je ne voulais rien entendre. Je n'étais pas venue pour ça. Je ne supportais pas ses récits. Je me rétractais, me roulais en boule pour me protéger. Sourde. Absente. Chacun de ses mots me rongeait le corps, me tordait le ventre. Je me défendais. Je ne voulais pas subir ces drames, ils me donnaient envie de crier. J'aurais préféré éteindre la radio ou fermer le livre. Mais je ne le faisais pas. Je restais assise sur mon lit ou dans un fauteuil, incapable de me lever et de prendre la fuite. Paralysée, pétrifiée, j'écoutais malgré moi.

p. 33

Lire plus…

Lire plus…Zone d'intérêt

Bien que moins tristement célèbre que « la solution finale », l’expression effroyable « zone d’intérêt » - Interessengebiet en allemand – utilisée par les SS nazis pour décrire le périmètre de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz en périphérie d’Oświęcim en Pologne – témoigne du même sentiment d’obscurcissement résolument précis et inquiétant. C’est un euphémisme utilisé avec une intention létale.

Note de production

Lire plus…

Lire plus…Hitler

Lire plus…

L'ange de Munich

Angela Raubal, nièce de Hitler, se serait suicidée dans l'appartement de son oncle le 18 septembre 1931. Sur ce fait et plusieurs sources, Massimi construit une intrigue policière qui reflète les incertitudes de la période.

Lire plus…

Stern 111

Certains événements dont nous sommes témoins infléchissent le cours de l'histoire ; leur véritable impact ne se révèle pourtant que longtemps après leur survenue.Ce qui intéressait Carl, c'était la réussite du prochain vers, c'était ce vers et sa sonorité, non le naufrage du pays sous ses fenêtres. Si le poème était un échec, la vie était un échec.

p. 291

Stern 111, paru 30 ans après la Chute du Mur, traduit parfaitement l'instabilité induite par die Wende. Lutz Seiler, en documentant avec précision l'environnement de l'Oranienburger Strasse 20 à la fin des années 1980, montre le passage de la grisaille à la lumière du quartier Mitte–Prenzlauer Berg devenu emblématique de Berlin.

Il regardait fixement la chaussée. À droite et à gauche, les collines de la Thuringe. Les parents quittaient la maison familiale - en cet instant, une telle phrase était aussi triste qu'étrange. Autrefois, pensa Carl, partir était réservé aux enfants. C'était eux qui partaient découvrir le monde, pas les parents. Après quoi, les parents se faisaient du souci pour leurs enfants, et ainsi de suite.

p. 31

Lire plus…

Lire plus…Topographie des Terrors

Sur le terre-plein adjacent au Gropius-Bau, l'ancien Musée des Arts décoratifs de Berlin, s'élevaient les bâtiments au cœur du système répressif du Troisième Reich : la Gestapo, le service de sécurité de la SS et l'Office central de la sûreté du Reich. Longée par le Mur, la surface servait de piste d'apprentissage pour les élèves conducteurs avant d'être investie dans les années 1980 comme lieu de mémoire. Le centre de documentation a été inauguré en 2010.

Une exposition permanente en extérieur rappelle le contexte historique et illustre par de nombreux exemples l'oppression qui résultait de la politique fasciste. Le paroxysme de la violence dans les territoires occupés, particulièrement en Europe orientale, montre un système sans limites. En abordant la dénazification les concepteurs n'absolvent pas les individus de leurs propres responsabilités dans le système mis en place.

La bonne fréquentation du site, par un public plutôt jeune, montre une maturité de la société allemande et paraît servir de digues aux excès d'autoritarisme.

Présentation de l'exposition et compléments (de)

Staatsbürgerschaften

Fermé pour rénovation, l'institution berlinoise conserve son espace d'expositions dans l'aile Pei.

L'appartenance nationale est, dans l'histoire, une notion récente liée à la Révolution française. Si les droits et devoirs liés à la nationalité sont semblables dans les trois pays considérés – Allemagne, France et Pologne – des différences notables, liées au passé de ces trois nations, existent. Les concepteurs soulignent ce qu'elles révèlent de l'attachement des citoyen·nes à l'État. Parallèlement, les modifications des frontières consécutifs aux conflits de la première moitié du XXe s. ont entraîné déplacements de populations et/ou changement de nationalité; ces modifications indiquent alors la nature du “contrat” d'un gouvernement avec ses nationaux.

Le droit de la nationalité – et les usages politiques qu'il permet – est aussi révélateur du développement de l'intégration dans une société.

Cette mise en perspective de l'évolution historique de trois modèles européens permet de relativiser une homogénéisation par la citoyenneté européenne. Elle montre même des différences fondamentales dans la manière de percevoir le lien entre État et citoyen·nes.

Site du musée

Quelques interviews en ligne

Retour à Lemberg

Avocat spécialiste en droit international, Philippe Sands mène de front une carrière de pratricien et de professeur. Son intervention à l'Université de Lviv serait le déclencheur de cette enquête qui nous mène du démembrement de l'Empire austro-hongrois au Tribunal de Nuremberg en 1946. Lire plus…

L'ombre d'un père

Dans un langage simple, celui du témoignage oral, Christoph Hein nous fait revivre son expérience de la République démocratique allemande. Konstantin Boggosch vient de prendre sa retraite d'enseignant lorsqu'il reçoit un nouveau rappel de sa filiation. Un père qu'il n'a jamais connu, mort avant même sa naissance, détermine son parcours de vie. Malgré ses tentatives de les ignorer, et une forme d'acceptation de cette réalité, ce poids pèse irrémédiablement.Mon père a a tellement d'êtres humains sur la conscience. Et maintenant en plus il m'assassine, moi.

p. 355

Lire plus…

La révolution silencieuse

Les représentations de la vie derrière le rideau de fer peuvent être manichéennes, alignées sur des positions politiques. Le film de Lars Kraume dénonce la société est-allemande en évitant de tomber dans le piège de l'idéologie.

Alors que la Hongrie tente de se libérer de la poigne soviétique en automne 1956, quelques lycéens manifestent leur solidarité par une minute de silence. La sanction qui va frapper les protagonistes de cet acte de contestation sera complètement disproportionnée, à la mesure des moyens mis en œuvre pour sauver les apparences d'une camaraderie vertueuse. Malgré un système fondé sur la méfiance et les privilèges, malgré les manipulations de l’enquêtrice, les élèves assument solidairement leur acte bravache. Cette assurance leur donne accès à la vie que leurs parents préféraient garder secrète pour ne pas risquer d'être trahis.Les « fake news » ne sont qu'une nouvelle forme de propagande. Le mécanisme est exactement le même : les vérités sont déformées et propagées, puis tout le monde parle en même temps et croit ce qu'il entend. Qu'on appelle cela de la propagande ou des « fake news », il revient à chaque citoyen de faire preuve d'esprit critique. Quand les gens se contentent juste de relayer l’opinion des autres, il y a problème.

Lars Kraume

dossier de presse

Kraume mentionne également la propagande officielle des autorités de la République démocratique allemande qui entretenaient l'illusion d'une dénazification achevée alors que les compromissions minaient la société. En imposant le silence, elles perpétuaient le totalitarisme, certes sous une forme atténuée. Ces représentations d'une guerre de l'information paraissent obsolètes, elles ne doivent pas nous faire oublier le pouvoir de nuisance de la manipulation des faits. C'est par la confrontation des opinions que les gymnasiens de Storkow peuvent approcher la vérité. Le débat est plus que jamais nécessaire alors que des murs d'incompréhension tendent à fracturer nos sociétés.

Présentation du film pour ciné-feuilles

Site du distributeur

Fiche Internet Movie Database

So floh eine Schulklasse aus der DDR – Süddeutsche Zeitung

Jean-Pierre Bernardy dans Allemagne d'aujourd'hui

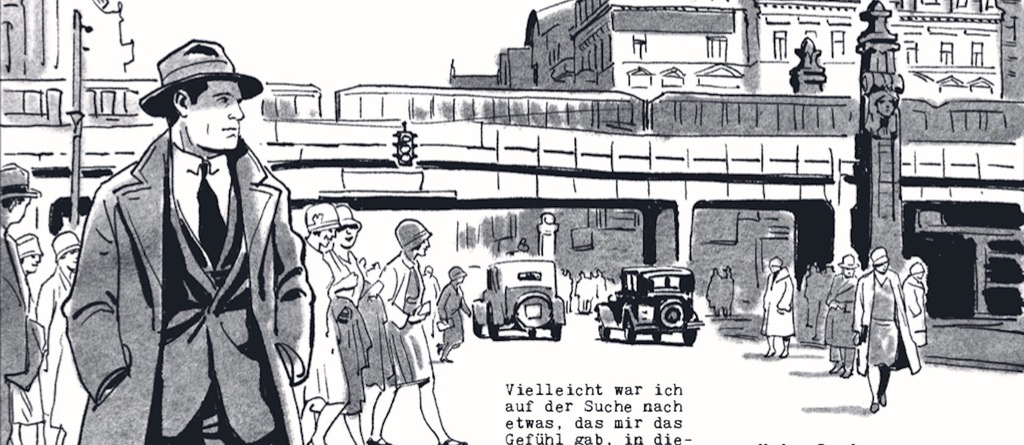

Babylon Berlin

L'adaptation du roman de Volker Kutscher permet un voyage dans le temps et dans l'espace : retour à Berlin à la fin des années 1920. L'inspecteur Gereron Rath, arrivant de Cologne, est confronté au cosmopolitisme de la capitale et à une organisation policière tentaculaire. Arne Jysch a particulièrement soigné l'authenticité des lieux et choisit des lavis gris pour nous mettre dans l'ambiance.

Un univers visuel qui nous place du côté de l'autorité permet un autre aperçu du Berlin de l'entre-deux-guerres.

Site de l'éditeur

Caroline Delphin pour planète BD

Johannisnacht

Wie kommen Sie darauf?

Na ja, die Frisur.

Hab ich mir heute schneiden lassen. Ich wollte was über die Kartoffel recherchieren, habe inzwischen viele merkwürdige Geschichten erlebt. Man fängt mit der Kartoffel an und landet ganz woanders und ist dabei selbst auch ein anderer geworden, sieht man ja am Kopf.

Er lachte. Gute Geschichten sind wie Labyrinthe.p. 197

Karl-Marx-Allee Berlin

Le narrateur. écrivain de Münich, en manque d'inspiration n'arrive pas à initier son prochain roman. Il accepte de produire un texte sur la pomme de terre. Ce curieux mandat le mène sur les traces de chercheurs de Berlin qui ont investigué notamment sur les qualités gustatives de ces tubercules.

«Eine turbulente Berlin-Komödie» qui permet à l'auteur hambourgeois un texte plein d'ironie. Timm s'y moquant à la fois de la crédulité du Munichois et des clivages entre Ossis et Wessis qui subsistent dans la capitale fédérale. En exagérant les caractères des protagonistes, il peut se permettre de cibler les excès de la réunification de l'Allemagne.

L'auteur situe l'action à la Saint-Jean 1995 alors que la foule se presse pour contempler le Reichstag emballé par Christo et Jeanne-Claude, une œuvre qui contraste avec les descriptifs terre-à-terre des caractéristiques agronomiques des patates. À la recherche de la «Roter Baum», le narrateur fait des rencontres hasardeuses qui mettent en valeur l'attraction qu'exerce Berlin et les personnages hétéroclites qu'on y rencontre.Und da dachte ich, ich müsse in [Berlin] zurückkommen, aus der ich vor zwanzig Jahren weggegangen war, ich müsse dieses Requiem schreiben, das auch eines über diese Stadt sein sollte.

p. 194

En trouvant le sens des ultimes paroles de son oncle, un amateur de pomme de terre, le narrateur tient la trame de son prochain roman, déjanté, celui que nous terminons.

Le site de l'éditeur – dtv

Fantaisie allemande

Nouvelles ou roman ? Le livre de Philippe Claudel joue avec les codes et déconcerte par son polymorphisme. Son titre même, précise l'auteur, se rapporte davantage à la forme libre qu'à un contenu imaginaire, encore moins qu'à un texte surtout plaisant.

Dans une adresse à son public, l'écrivain précise que les cinq volets ont été composés indépendamment et que les liens entre eux l'ont incité à les reprendre pour en créer un roman qui implique le lecteur. Cette vision kaléidoscopique du XXe s. allemand s'articule autour de Viktor, dont on est amené à chercher la toile qui le lie aux autres personnages. Ce réseau met en évidence la pluralité des identités qui se manifestent dans l'Histoire et la construction, puis la désintégration, d'une mémoire.Il avait traversé les récentes années sans se poser de questions. À la faveur de l’avénement du nouvel ordre, il avait obtenu un statut et un respect qui lui avaient été auparavant toujours refusés. En peu de temps, on l’avait extrait de son effacement, de la masse des autres hommes. On lui avait assigné une fonction et un rang. On l'avait usiné. On en avait fait un outil efficace. Des ordres lui étaient donnés. II les exécutait. Il n’avait pas senti venir le chaos.

p. 24-25

Lorrain, Claudel est en première ligne pour s'interroger sur les caractéristiques qui différencient l'âme allemande de la narration française. Ce roman, qui montre l'homme sous sa face sombre, devrait nous pousser à nous abstraire des stéréotypes et des généralités.

C'est là sans doute la part la plus diabolique de leur action, et on n’a pas fini d’en découvrir les conséquences : [les nazis] ont exterminé des millions d’êtres humains, mais ils ont œuvré aussi à l’extermination de la mémoire.

p. 115

Site de l'éditeur

Les livres ont la parole (RTL)

Mendelssohn sur le toit

Comment rendre compte de la furie antijuive des Nazis ?

Tous résistaient à la mort du mieux qu'ils pouvaient, chacun à sa manière. La mort était le fief des envahisseurs. Ils la célébraient dans leurs chants et leurs marches. Elle était leur meilleure amie. Mais les habitants du pays conquis voulaient vivre.

p. 272

Prague, Rudolfinum – wikimedia

C'est la question que l'auteur tchèque Jiří Weil a mis de longues années à mûrir avant d'achever ce roman composé d'une vingtaine de tableaux disparates. Tous ces textes ramènent à l'occupation de la Bohême-Moravie et à la politique d'extermination systématisée des Juifs qui y est menée. Ces tableaux se distinguent par la grande disparité de ton. L'ironie y est fréquente, peut-être pour mieux éluder la violence de l'envahisseur.

Lire plus…

Olga

Par sa construction, de manière sous-jacente, le roman de Schlink traite la problématique de l'élaboration de la mémoire. C'est par l'ensemble de sa vie qu'Olga devient emblématique d'un pan de l'histoire allemande. Le récit, inscrit dans un espace temporel long, comme Le liseur, se caractérise par trois styles bien différenciés.

Lire plus…

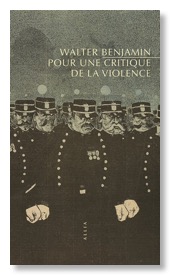

Critique de la violence

Les réflexions de Philippe Lutz m'accompagnent dans mes lectures. Liens qui se tissent entre les livres : passé modeste que Lutz partage avec Tiziano Terzani… Expérience plutôt que dissertations chez ce dernier qui suggère qu'il est “inutile de lire les philosophes allemands”

Et si la police peut paraître partout semblable jusque dans les détails, il ne faut pas finalement se méprendre: son esprit est moins dévastateur dans la monarchie absolue, où elle représente la violence d’un souverain qui réunit en lui l’omnipotence législative et exécutive, que dans les démocraties, où son existence, soutenue par aucune relation de ce type, témoigne de la plus grande dégénérescence possible de la violence.

p. 27

Ce clin d'oeil paraît pertinent après la lecture de cet article traduit de la revue Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1920-1921. Benjamin, dans un contexte politique exacerbé, y débat de la légitimité de la violence. Dans une approche toute philosophique, il fait quelques références à la grève, à la guerre et aux révolutions bolchevique et allemande contemporaines. Ces rares incursions concrètes ne suffisent pas à me rendre son essai moins abscons.

Le site de l'éditeur

NS-Dokumentationszentrum

Immer bunter

Lire plus…

Lire plus…Deutscher Kolonialismus

Le colonialisme allemand prit son essor en 1871, à la fondation d'un Empire allemand qui se devait de concurrencer les puissances européennes qu'étaient la France et la Grande-Bretagne. En plus du pouvoir symbolique, cette politique devait donner des avantages économiques à l'Allemagne. L'exposition montre la diversité des intérêts des acteurs (missionnaires, marchands, soldats et colons) et partant la nature de leurs relations avec les colonisés.

Une large place est donnée aux mécanismes qui ont conduit au massacre des Héréros et des Namas. Des aspects plus légers sont abordés comme les conséquences sur l'écosystème de la chasse et de la capture d'oiseaux dans le but de satisfaire les modistes.

site de l'exposition

blog de Pierre Hazan : L’Allemagne s’apprête à s’excuser pour le génocide en Namibie (7 janvier 2017)