Source de chaleur

Bronisław Piłsudski en 1903

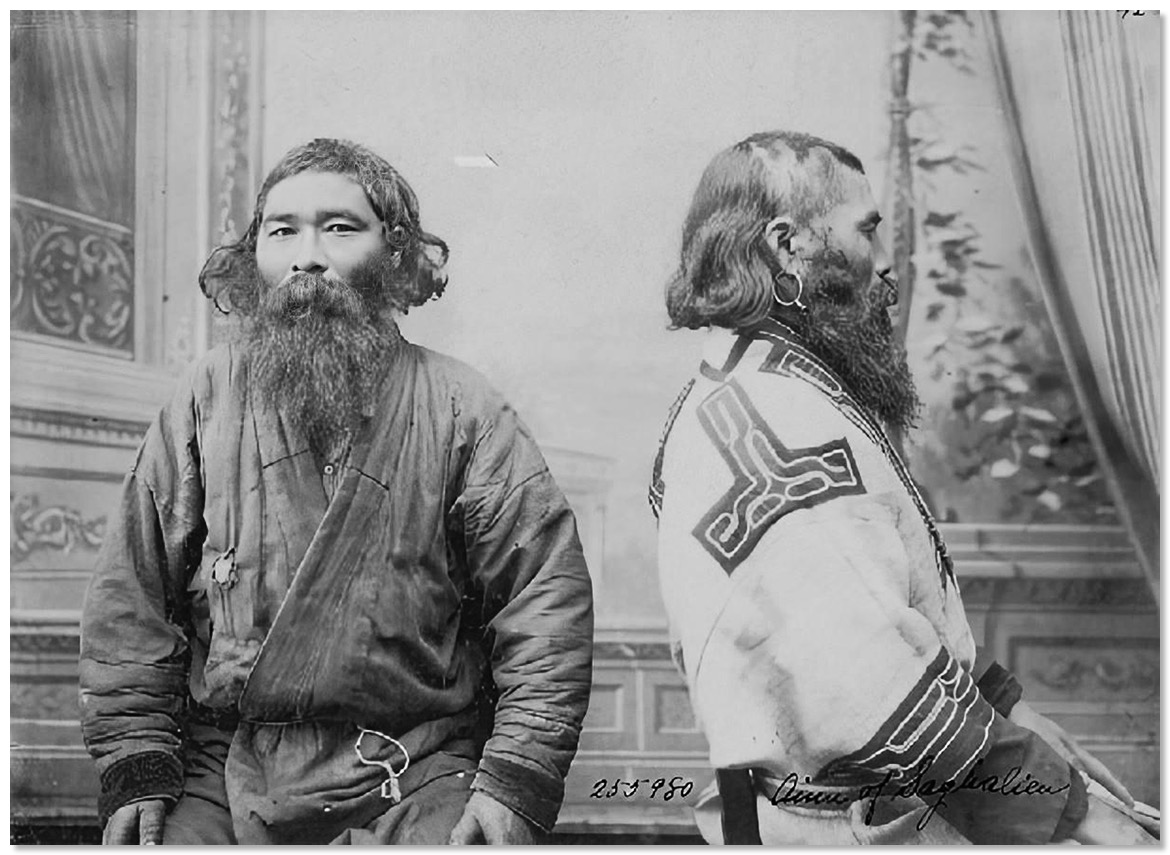

Le conflit opposant l'Empire russe et le Japon pour le possession de Sakhaline, dès le XIXe s., a profondément modifié les relations que les populations autochtones entretenaient avec leurs voisins. En s'appuyant notamment sur l'etude de ces populations par Bronisław Piłsudski, Kawagoe Sōichi restitue les Aïnous dans leur humanité.Yankemoshir, « la grande terre ». C'est ainsi qu'autrefois s'appelait l'île d'où ils étaient originaires. Maintenant, ils vivaient à Hokkaidō, dans le village de Tsuishikari. D'ailleurs, plus personne n'appelait « la grande terre » par son nom ancien. Les Russes, toujours plus nombreux, l'appelaient « Sakhaline ». Les Japonais qui s'y rendaient pour la pêche l'appelaient « Karafuto ». […] Une terre couverte par la taïga, bloquée par la neige et les glaces la moitié de l'année. Sur cette terre vivaient des Oroks, qui eux-mêmes s'appelaient Uilta, éleveurs de rennes, des Gilyaks ou Nivkhes, fiers conducteurs de traîneaux à chiens, des Russes, des Japonais. Et des Aïnous. Tous ces peuples vivaient sur l'île, ou en vivaient.

p. 25

Né à Vilnius en 1866, Bronisław Piłsudski fait aussi l'expérience de l'assimilation. L'empire impose l'usage du russe et de l'écriture cyrillique aux dépens du polonais utilisé dans sa famille. Soupçonné d'être lié à un projet d'attentat contre le Tsar Alexandre III, il est condamné à 15 ans de travaux forcés à Sakhaline.

Dans cet environnement hostile, il s'intéresse aux autochtones qu'il étudie d'abord en autodidacte. À la suite de sa rencontre avec l'ethnologue Lev Sternberg, il structure ses observations. Études qui lui valent la reconnaissance de l'Académie russe des sciences dont il reçoit une bourse pour poursuivre ses recherches sur les Aïnous. Il peut les mener dans le cadre de sa déportation.Deux avenirs s'offraient à lui : soit il mourrait physiquement dans un avenir plus ou moins lointain avant le terme de sa condamnation, soit c'est son âme qui mourrait la première et il resterait ici, abandonné comme une coquille vide. Dans tous les cas, le Bronisław Piłsudski qu'il connaissait mourrait sur cette île, c'était une certitude.

p. 130

Aïnous de Shakaline – photo de Bronisław Piłsudski

Au gré des conflits entre les puissances impériales, la population aïnoue de Sakhaline est contrainte d'émigrer sur Hokkaidō ou peut revenir sur le territoire de ses origines. Alors que Piłsudski établit une école pour tenter de préserver la langue et la culture aïnoue, Russes et Japonais tentent d'assimiler par l'éducation et le travail ses peuplades à la culture archaïque. Au fur et à mesure que Sakhaline devient un enjeu stratégique, la pression augmente sur les populations autochtones pour qu'elles « se civilisent » selon le modèle du colonisateur qui a l'avantage.Le succès du Japon dans la guerre qui l'a opposé à la Russie en 1904-1905 accroit le désir d'indépendance de nombreuses nations, comme le relevait Maalouf, notamment celui de la Pologne. Piłsudski retourne alors en Europe où il est à nouveau actif dans la lutte pour l'émancipation de son pays. Il meurt à Paris en 1917, trop tôt pour voir son frère Józef Piłsudski devenir le premier président de la République polonaise, en 1918.Sur Karapto, les villages aïnous sont tous de petite taille. Les plus grands n'ont pas beaucoup plus d'une vingtaine d'habitations. Ce qui n'est pas sans efficacité pour limiter les épidémies. Le revers de la médaille étant que, pour envisager une action politique, il vaut mieux une population plus concentrée.

Avec leur théorie de vouloir à tous crins « moderniser » les Aïnous de Karapto qui les avaient suivis à Hokkaidō, les Wajin les avaient surtout écrasés de maladies. Les Russes, eux, les laissaient pourrir dans le malheur et l'absurdité qu'ils avaient apportés. Qu'est-ce qui était mieux ? La question avait-elle seulement un sens ?p. 212

L'entrelacement de ces histoires rend le livre de Kawagoe passionnant. Il questionne la politique menée envers les ethnies de Sakhaline, et plus généralement les entreprises coloniales, en rappelant que la notion de civilisation exige souvent la subordination à un pouvoir établi. Sans se prononcer sur les actions et les paradoxes de la vie de Bronisław Piłsudski, un destin particulier, l'auteur en fait un observateur privilégié du devenir de la culture aïnoue— Je vous enseignerai tout ce dont vous avez besoin pour ne pas être trompés et méprisés par les Russes. Nous devons éduquer les enfants pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes le niveau de civilisation qui leur convient, et que ce savoir devienne leur chair et leur sang pour faire des êtres humains au plein sens du terme : des nivkhn.

Ce dont les Gilyaks ont vraiment besoin, ce sont les connaissances pour vivre en tant que citoyens d'un pays de civilisation. Connaître leurs droits et les faire valoir.p. 158

Site de l'éditeur

Paloma Hermina Hidalgo pour Le Monde diplomatique