Tokugawa Ieyasu

Après une période d'agitation, l'époque Sengoku des provinces en guerre, sous l'impulsion d'Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi, et enfin Tokugawa Ieyasu, le Japon est unifié. Alors que Nobunaga naît dans une famille de petits seigneurs (daimyō) de la province d'Owari, Hideyoshi est fils d'un paysan pauvre et le clan Tokugawa fondé par un bonze itinérant.Cette clémence [de Ieyasu] envers ses vassaux est sans doute encore plus intrigante que le fait d'avoir laissé mourir son épouse et son fils. Il estimait peut-être que son statut de chef n'était pas une situation naturelle, mais qu'elle faisait de lui un organe de commandement qui devait oublier son intérêt personnel.

p. 107

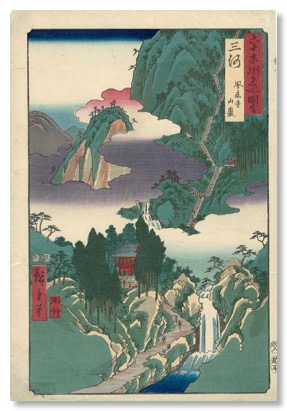

Les attaches de ce dernier dans le Mikawa, une province éloignée du raffinement de Kyōto, expliquent les manières rustiques de Ieyasu. Pourtant son attention aux préoccupations de la population et sa loyauté lui ont permis de s'imposer comme commandant du Japon. Son pragmatisme a marqué la famille Tokugawa et s'est perpétué pour toute l'époque Edo, de 1600 à la Restauration Meiji en 1868.

Mikawa - Utagawa Hiroshige - Museum of Fine Arts, Boston, online database, Public Domain,

L'ouvrage de Shiba Ryōtarō, entre biographie et roman historique, présente Ieyasu comme manquant de créativité : un chef de clan conservateur dont la seule audace réside dans sa détermination à servir le Mikawa. Contrairement à Nobunaga et à Hideyoshi qui engagent des alliances aventureuses pour étendre leur influence, il préfère renforcer la défense de sa province en fidélisant ses vassaux. Cette politique est emblématique de l'histoire du Japon, tantôt replié sur l'archipel et consolidant les liens internes, tantôt plus ouvert aux influences extérieures.Quand les Tokugawa détinrent le pouvoir central, ils trouvèrent « bon de gérer le Japon tout entier selon la vision propre au Mikawa, c'est-à-dire avec la crainte des contacts avec l'étranger, la méfiance des produits venant de Chine ou d'ailleurs et en considérant les chrétiens comme des démons, bref en refusant toute culture étrangère à l'époque même des grandes navigations. (p. 339) » Ce repli n'excluait pas un regard critique sur la situation. Il permit de mettre fin à un siècle de guerres civiles et d'établir des infrastructures efficientes pour gérer le pays.

Shiba Ryōtarō dépeint un pays où les daimyō semblent régner sans partage sur leur domaine. Toutefois, ce pouvoir ne tient que par un subtil jeu d'alliances où les enfants sont donnés en otage pour sécuriser les coalitions et les mariages servent à préparer de nouveaux accords. Parfois ce sont des conflits acharnés ou des actes sacrificiels qui permettent de régler les différents.[C]ette maîtrise qu'il s'imposa toute sa vie était hors du commun. Cet homme semblait s'entraîner à se rendre conforme à une idée précise, ou bien s'était forgé de telle sorte que ses désirs et sentiments fussent conformes au profil voulu par le Tokugawa leyasu d'en haut (une espèce de surmoi). Pour ce personnage qui n'était doué d'aucune créativité, la nécessité de combattre l'un après l'autre les grands guerriers de cette époque de troubles lui imposait peut-être cette méthode de se forger à l'image de son moi idéal.

p. 206

Les chroniques historiques relèvent la valeur de chaque seigneur exprimée en koku (unité de volume pour la mesure du riz) se référent à leurs biens ou aux rentes qui leur ont été attribuées en reconnaissance de services rendus, au combat le plus souvent. Une manière subtile d'établir les hiérarchies de daimyō à vassaux.

L'auteur nous perd parfois en utilisant les patronymes successifs des protagonistes – une évolution des noms qui nous est peu familière et qui souligne le développement des identités. Ces éléments culturels, comme la complexité des relations intimes, baignent le livre d'une ambiance de mystères que l'on souhaiterait visualiser.

Alors que Nobunaga et Hideyoshi comprenaient l'importance de l'économie monétaire et essayèrent d'enrichir l'État en développant le commerce, leyasu avait la vision économique d'un petit seigneur de village rizicole. Ce raisonnement serait à la base du système financier mis en place par le gouvernement Tokugawa, lequel sera fondé sur la production rizicole, encouragera l'épargne pour contrer la nouvelle économie commerciale qui tendra à se développer, et ne disparaîtrait qu'à la fin du régime.

Pour leyasu, c'était une conviction indéracinable.p. 191

Site de l'éditeur

Paroles d'histoire – Nathalie Kagamé

Concordance des temps – Pierre-François Souyri : samouraïs et ninjas