Le météorologue

Rolin est attiré par le monde russe qu'il découvre à la quarantaine lorsque l'URSS se délite. Les grands espaces qu'il évoque en citant Tchékhov « La mesure humaine ordinaire ne s'applique pas à la taïga. Seuls les oiseaux migrateurs savent où elle s'achève ». Terre d'exploration, terre d'histoire. Au détour d'un voyage qui l'amène dans les îles Solovki (> UNESCO), il découvre le carnet de dessins d'un zek, un prisonnier du goulag, à sa fille. Ils l'amènent à s'intéresser à leur auteur, à son destin brisé par le totalitarisme.il est impossible de ne pas voir sous le pays déprimant d'aujourd'hui l'ancien foyer de cette espérance mondiale [la Révolution] mais surtout la tombe immense où elle fut bientôt enterrée.

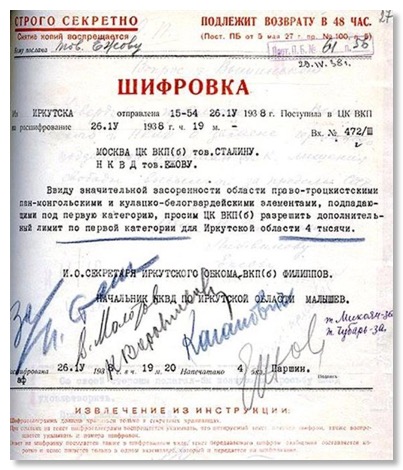

p. 172

Demande d'augmentation des quotas d'exécution

Confiant dans le progrès technique, il est à l'avant-garde du service de météorologie de l'URSS. Un vaste réseau de stations est installé dans le pays pour affiner les prévisions. Un autre objectif de ces installations est de cartographier les vents dont il pressent qu'ils pourraient fournir l'énergie dont l'État a besoin pour sortir le peuple de la misère.Le 1er janvier 1930 le premier bulletin météorologique est radiodiffusé. Ces prévisions devraient permettre aux kolkhoziens d'améliorer le travail de la terre. Le réchauffement climatique n'est pas encore d'actualité, mais les caprices des vents et des nuages ont toujours influencé les rendements agricoles. Dans leur démesure, les autorités veulent tout contrôler : éliminer les koulaks, révolutionner les techniques agricoles. Le Plan est ambitieux, mais son rythme n'est pas réaliste. Les tracteurs de la mécanisation, malgré l'engagement forcené de Bibikov, manquent. La météorologie défavorable et l'inexpérience des nouveaux exploitants agricoles mènent à la famine.

Les tsaristes ne sont pas encore réduits à néant. Pourtant ce sont davantage les tensions entre diverses factions et la paranoïa des dirigeants qui sèment la mort.

Alexeï Féodossiévitch Vangengheim est accusé de conspiration notamment d'avoir falsifié les prévisions météorologiques. Alors qu'il a œuvré à améliorer les services météorologiques de l'État, on le soupçonne pendant le printemps 1934 de priver l'agriculture d'informations quant aux sécheresses. Il sera condamné à la déportation dans les Solovki, qui abritent depuis 1923 le premier Goulag, pour une peine de dix ans.

Comme bien d'autres détenus et déportés, les humiliations subies ne le font pas douter du bien-fondé de la voie prise par le régime. Il est persuadé d'une malencontreuse erreur à son insu. Il écrira de nombreuses lettres à Staline lui-même pour lui faire connaître son sort et surtout quelques dysfonctionnements supposés de l'État.

Pour se persuader lui-même, pour déjouer la censure ou, simplement par conviction sincère, toutes ses lettres feront état de sa confiance en la Révolution bolchévique et en les autorités. En 1937, pendant sa quatrième année de détention, les courriers cessent. Plus de lettres didactiques à sa fille adorée. Sa femme, après deux ans de silence, apprend qu'une révision de son jugement le condamne à dix années sans droit de correspondance et qu'il a été transféré dans un camp éloigné. Elle s'accroche à cette réponse; elle va même jusqu'à déménager les affaires de son mari de Moscou lorsque la menace allemande requiert le déplacement de la population.L'horreur de sa situation, ce n'est pas seulement d'être séparé de sa famille, ce n'est pas seulement d'avoir été calomnié, déshonoré, traité en criminel (…), c'est aussi ça : ne plus servir à rien, ne plus connaître cette fièvre, cette inquiétude et cette fierté qui étaient siennes, alors. Comme il est amer de penser à ces mois perdus, écrit-ll... Comme il est amer de penser que d'autres continuent, tandis que soi on est devenu ce type complètement inutile, qui fait des conférence aux bagnards, et qu'on va oublier, sur cette île cernée de glace et de nuit.

p. 99

Ce n'est que quelques mois après la mort de Staline et une nouvelle décision administrative de justice que l'épouse et la fille de Vangengheim apprendront que leur mari et père avait été condamné à être fusillé en 1937. Si elles ne recevaient plus de lettres, c'est qu'il était mort.Le trente juillet 1937, le « nabot sanguinaire » NikolaÏ Iéjov , commissaire du peuple aux Affaires intérieures, avait signé l'ordre opérationnel n° 00447 du NKVD déclenchant ce paroxysme de violence politique qui allait durer seize mois et rester dans l'Histoire sous le nom de « Grande Terreur », par opposition avec la Terreur qu'on pourrait dire normale, qui était jusque-là le régime quotidien. Pendant ces seize mois terribles de la Iéjovchtchina, environ sept cent cinquante mille personnes seront fusillées (une moyenne de mille six cents exécutions par jour pendant les cinq derniers mois de 1937), et à peu près autant envoyées dans les camps.

p. 138

Grâce à l'association Mémorial et à sa patiente analyse des archives de bourreaux aussi méticuleux qu'ils étaient expéditifs, le sort des mille cent seize condamnés des Solovki sera éclairci. L'implication personnelle de Mikhail Matveïev dans cette tuerie est glaçante.

“La seule, mince, satisfaction que procure l'étude de ces temps sauvages, c'est de constater que presque toujours les fusilleurs finiront fusillés. Pas par une Justice populaire, ou internationale, ou divine, fusillés non par la Justice, mais par !a tyrannie qu’ils ont servie jusqu'à l'abjection. Mais fusillés quand même, et ça fait du bien (p. 162)." Rolin pointe du doigt des évidences plus préoccupantes. La clarification de cette liquidation a pu être faite dans les années 1990 pendant lesquelles les archives du KGB/FSB étaient accessibles. Ce souci de vérité est aujourd'hui oublié !

Critique d'Isabelle Rüf pour Le Temps

Sur le site de l'éditeur

Dans les Carnets de l'Institut d'histoire du temps présent, Nicolas Wetth

La fiche de Mikhail Matveïev dans la liste du personnel des organes de sécurité de l'URSS. 1935-1939 – Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939 (nkvd.memo.ru)