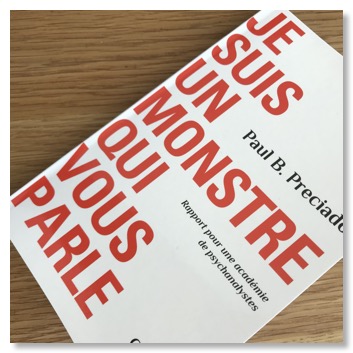

Un monstre qui parle

Le philosophe Paul B. Preciado est très présent dans les médias. Ses prises de position quant à une rupture en cours, comparable à celle de l'invention de l'imprimerie, ont un écho dans un monde en crise. Son intervention de novembre 2019 au congrès de psychanalystes de l'Ecole de la cause freudienne en France, qui est l'objet de cet essai, rappelle ses thèses dans un registre accusateur.

Ce ton accusateur est probablement lié au rôle d'une sexualité qui distingue strictement le féminin et le masculin dans la théorie psychanalytique et au pouvoir des praticiens lors des procédures de changement de sexe. Cette position leur confère un rôle normatif que Preciado conteste.

Ou bien nous avons tous une identité. Ou alors, il n’y pas d'identité. Nous occupons tous une place diverse dans un réseau complexe de relations de pouvoir. Être marqué d’une identité signifie simplement ne pas avoir le pouvoir de nommer sa position identitaire comme étant universelle.

p. 42

Spécialisé dans l'étude des questions de genre et de sexualité, il maîtrise les outils d'observation de ce processus de changement, vécu comme acte performatif et militant.Faire une transition du genre c’est établir une communication transversale avec l'hormone, qui efface ou mieux éclipse ce que vous appelez le phénotype féminin et qui permet l’éveil d’une autre généalogie. Ce réveil est une révolution. Il s’agit d’un soulèvement moléculaire.

p. 49

Le lexique de Preciado amplifie notamment sa dénonciation du pouvoir oppressif du système patriarcal-colonial caractérisé par ses classements normatifs : masculin/féminin, hétérosexuel/homosexuel, caucasien/racialisé, etc. Ce jargon peut être “malaisant” en particulier lorsque l'auteur suggère que chacun pourrait choisir la masculinité ou la féminité. La disponibilité d'hormones permettant de modifier les phénotypes rend pourtant cette insinuation pas si invraisemblable.

Les propos théoriques de Paul B. Preciado s'appuient sur une expérience vécue. Il a senti le regard d'autrui changer lorsqu'il est devenu homme. Un être humain est perçu différemment dans l'espace public selon qu'il soit féminin on masculin. Ce simple constat est troublant pour une personne qui fondamentalement reste trans, entre deux statuts normatifs. Quelle place pour celles et ceux dont les multiples facteurs déterminants du sexe (notamment génétique, hormonal et psychique) ne sont pas alignés ? Une question analogue se pose pour les déterminants raciaux dans nos sociétés métissées. Et encore pour les déterminants sociaux dans notre système économique.

Cette problématique s'est révélée de manière très concrète lors de la propagation du COVID-19. En effet les mesures sanitaires visant à protéger la population de cette infection ont discriminé ceux qui étaient confinés de celles qui étaient déclarées indispensables au fonctionnement de la société.

Il ne s'agit pas que d'élucubrations d'intellectuels qui viseraient à détruire un système si formidable.

This left-wing cultural revolution will never be allowed to destroy our way of life or take away our freedom. pic.twitter.com/BZPYERHXdy

Munch voit un risque pour la démocratie libérale de pointer ces inégalités en oubliant d'affirmer les forces de ce système politique. Quand Preciado s'adresse à une autorité normative, son discours peut être considéré comme la revendication d'une dangereuse minorité qui s'en prend à un ordre établi. Cette compréhension me paraît réductrice car dans notre société qui laisse une large place à la responsabilité individuelle, chacune et chacun est vulnérable face au "technochamanisme" qui s'appuie sur les réseaux sociaux, chacune et chacun est vulnérable face aux changements climatiques. Ces vulnérabilités sont celles que Preciado éprouve dans la cage de son

corps. Elles appellent des réponses collectives, de société, auxquelles je souhaiterais que la voix de ceux que l'on n'écoute généralement pas soit prise en compte plutôt qu'en otage.

Le site de l'éditeur

Interview de Paul B. Preciado dans Le Temps

Les chemins de la culture (France Culture), Le goût de M (Le Monde), Les couilles sur la table