Moderne sans être occidental

Une part de la fascination pour le Japon est due au décalage entre un mode consumériste familier et un formalisme extrême. Cette distance que ressent le gaijin, l'étranger, est une constance historique de la civilisation nippone. Elle préserve sa spécificité plutôt qu'elle ne rejette la marche du monde; une politique nationale qui n'est pas exempte de dérives.

La révolution/restauration/rénovation Meiji a été un tel bouleversement que ses répercussions ont dépassé les frontières du Japon. Le manga de Sekikawa et Taniguchi documente visuellement cette onde de choc, alors qu'en analysant cette période, Pierre François Souyri, spécialiste du Japon médiéval, met en évidence les champs de tensions qui se créent après 1868 et qui amèneront au désastre de 1945.

[C]eux qui s'étaient emparés du pouvoir en 1868 le conservèrent durant toute l'ère Meiji. Le Japon bénéficia alors d'une formidable stabilité entre les mains d'un groupe tout-puissant, celui des bureaucrates à la fois modernistes et conservateurs, dont beaucoup avaient appartenu aux anciens fiefs de Chôshû et de Satsuma. Car c'est là que git l'apparente contradiction: ceux qui, parfois malgré eux, allaient mettre en place l'État-nation moderne furent souvent issus des factions les plus conservatrices de l'appareil d'État.

p. 171

Cette effervescence n'est pas spécifique au Japon, le constitution des états-nations a aussi agité l'Europe et débouché sur les tragédies de la première moitié du vingtième siècle. Toutefois, l'irruption de la société occidentale à laquelle l'archipel a été confronté marque le passage sans transition d'une société féodale à une économie industrielle.

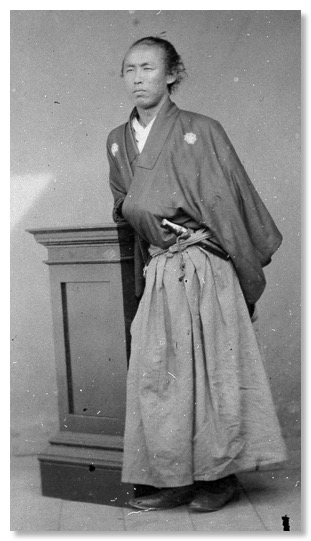

Portrait de Sakamoto Ryōma par Ueno Hikoma, 1866

« Sakamoto avait compris qu'il fallait briser la rigidité des statuts sociaux que maintenait artificiellement le système féodal, qu'il fallait éliminer les barrières entre les fiefs qui entravaient le commerce et renoncer à la politique de fermeture du shôgunat. » (p. 117)

Bien que fermé depuis le début du XVIIe s., le Japon s'est toujours informé de la marche du monde, par l'intermédiaire des études hollandaises notamment. Lorsque le shōgunat Tokugawa s'épuise et que des samouraïs du Sud-Ouest – les domaines de Satsuma, Chōshū et Tosa – font tomber le régime et attribuent le pouvoir à l'empereur, en 1868, il y a une conscience de la marginalisation du Japon et du danger que représentent les puissances coloniales pour l'indépendance de l'Archipel. Le nouveau gouvernement, qui veut abolir les traités inégaux imposés par les Occidentaux, ne rejette pas la modernisation, mais adopte la doctrine « esprit japonais, technique occidentale » pour pouvoir se montrer ferme face aux visées coloniales. La mission Iwakura va parcourir le monde pendant deux ans, de décembre 1871 à septembre 1873, pour rassembler des informations sur l'état des connaissances dans le monde dans le but de les adapter aux conditions japonaises.

Ce foisonnement, que Souyri désigne comme les « Lumières japonaises », inclut un désir de participation du peuple, avec l'introduction d'un système parlementaire; le modèle prussien fut choisi.

C'est parce que la « réforme des esprits » dans le Japon des années 1870 s'inscrivit aussi dans une série de réformes administratives qui allaient dans le sens d'une adaptation des institutions occidentales aux réalités locales et leur permettait de vivre et de prospérer, que nous pouvons dire aujourd'hui que les Lumières japonaises, c'est-à-dire les premières vagues d'ouverture et d'occidentalisation, furent en définitive plutôt un succès.

p. 95

La mise en œuvre de cette modernisation des infrastructures et des institutions s'est amorcée sur une génération, le temps de susciter des désillusions et de mobiliser les forces réactionnaires.

L'abrogation des privilèges de la “caste” des samouraïs avait mené un grand nombre d'entre eux à la misère, malgré un dédommagement considérable. L'exode rural induit par l'industrialisation avait également déstabilisé la société et créé beaucoup de précarité. Ces conditions étaient favorables à un renforcement du sentiment national et à une militarisation en vue d'une intervention sur le continent.

Ce renforcement du nipponisme s'est exprimé nettement en 1889 dans la Constitution de l'empire du grand Japon. Ce texte promeut, selon Souyri, une véritable tennōcratie, une concentration de pouvoir sur l'empereur, le ten'nō, une puissance pourtant ambiguë. S'il est vénéré comme le père de chaque Japonais, dans une fonction d'essence divine, ce sont les représentants de l'empereur et les fonctionnaires qui détiennent le véritable pouvoir. Cette organisation est extrêmement périlleuse : tant que des contre-pouvoirs peuvent s'exercer, un contrôle démocratique existe, mais lorsque ils sont empêchés – comme ce fut le cas en 1937-1938 – il y a risque de dérive totalitaire.[Les] partisans du mouvement [pour la liberté et les droits du peuple] se heurtaient à une difficulté, celle qui consiste a relier les concepts politiques modernes à la vie quotidienne. Dans une société qui subissait encore le poids de l'idéologie qui exaltait le conformisme au nom de l'harmonie sociale et de l'autodiscipline, où le sens de la réserve, la modération, l'humilité, la courtoisie, la déférence eurent vite tendance à évoluer dans le sens de l'obéissance et de la passivité, où les habitants des campagnes étaient « imprégnés jusqu'à la moelle d'une servilité têtue », la liberté se comprenait comme la licence, et le poids accordé à l'individu comme une prime à l'égoïsme. Inversement, les nouveaux concepts prônés par les tenants des droits de l'État, comme la « loyauté vis-à-vis du souverain » ou l'« amour du pays », c'est-à-dire l'obéissance à l'État et le nationalisme, correspondaient mieux aux valeurs de toujours et finirent, dans les années 1890, par l'emporter.

p. 163

Arrivée de l'empereur Meiji (Mitsuhito) à la gare Shinbashi

La désignation de périls extérieurs a cependant contribué à réduire les dissensions intérieures. Comme le rappelle Maalouf ce sont les victoires du Japon dans les guerres qui l'opposent à la Chine en 1894-1895 et face à la Russie en 1904-1905 qui modèrent l'hégémonie coloniale occidentale et renforcent le statut de l'ère Meiji auprès des nations non-européennes.

Pour Natsume Sōseki, il aurait fallu que le Japon puisse « engendrer cette civilisation de l'intérieur, ce qui nous ferait éviter de sombrer dans la neurasthénie ! ». Rien n'aurait été en effet pire qu'une tentation de l'Occident qui ne reposât finalement que sur des bases trompeuses, superficielles, de façade. La réaction aurait été alors d'autant plus dangereuse. Elle le fut.

p. 94

Comme dans les autres pays industrialisés, les mutations de la société ont induit un désir d'émancipation et la revendication de droits par le peuple, du moins par les classes moyennes (anciens samouraïs de rang inférieur, notables ruraux, nouvelles professions urbaines..), pour qu'il puisse partager un tant soit peu le pouvoir. Cette revendication était entendue comme une participation des hommes et des femmes aux décisions, même si ces dernières étaient exclues de la démocratie censitaire puisqu'elles ne payaient pas d'impôts.

Ce mouvement a permis de notables progrès dans l'éducation des filles, malgré des apprentissages encore très genrés. Cette amélioration n'a pas été dirigée vers une libération des femmes, mais plutôt vers le renforcement de leur condition de « mère avisée », capable de préparer adéquatement ses enfants aux examens très sélectifs qui caractérisent le système éducatif. Les femmes conservent un rôle très traditionnel comme responsables du bien-être de la famille, ce dont témoignent de nombreux films et romans (Le crépuscule de Shigezo, Stupeur et tremblements, Black Box Diaries, L'innocence, …)

Souyri note que les revendications pour une égalité de droit à l'éducation, portées par des hommes et des femmes, sont issues de la société japonaise elle-même. Selon l'auteur, des activistes ont très tôt dénoncé les atteintes à l'environnement, notamment celles dues à l'exploitation industrielle de la mine de cuivre d'Ashio dénoncée par Tanaka Shōzō. Une attention peut-être exacerbée par le caractère sacré de la nature dans la religion shintō.

Il y a plusieurs lectures possibles de l'action et de l'œuvre de Tanaka. La première est de le considérer comme un homme de l'ancien régime qui perpétua la tradition des chefs de village en se faisant le porte-parole des paysans auprès des autorités. Ici, les autorités n'étaient plus les anciens seigneurs, mais l'État moderne et le capitalisme. II incarnait alors la tradition des révoltes populaires du Japon de naguère. Le manteau de paille de riz (mino) qu'il arborait fièrement à la fin de sa vie était une claire allusion au costume des insurgés de l'époque Tokugawa.

p. 359

Cet essai, en offrant un regard sur le passé d'un pays asiatique, rappelle les mouvements de l'histoire tantôt vers le progrès, tantôt de repli. Il nuance aussi la dynamique de la rénovation Meiji dont les oscillations permettent de conserver des spécificités culturelles. Il donne aussi un espoir : si le Japon a pu sortir si rapidement du monde féodal, d'autres pays, qui refusent à leurs habitants la moindre parcelle de liberté, peuvent aussi s'émanciper tout en conservant une part d'originalité.

Conférence tenue à l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise le 17 janvier 2017

Compte-rendu pour ebisu

Présentation critique par Bernard De Backer

Concordance des temps – Pierre-François Souyri : samouraïs et ninjas

Site de l'éditeur